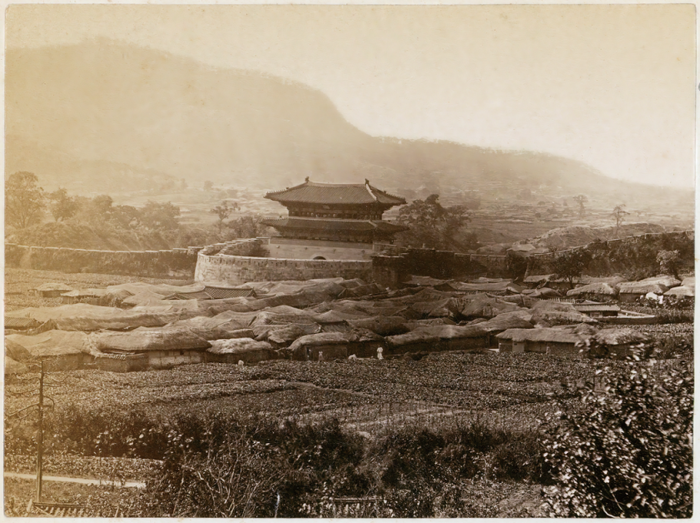

1894년 이전 성벽에 둘러싸인 흥인지문 모습. 서울역사박물관 제공

1890년대 전후는 대한제국 수립과 맞물려 신문물을 받아들이고 도시를 개조하면서 서울의 모습이 급변하던 시기다. 1885년 조선에 입국하기 시작한 초기 선교사들은 당시 변화의 목격자였다.

서울역사박물관이 26일 발간한 학술총서 ‘100년 전 선교사의 서울살이’에는 조선 개항 후 가장 오래 거주한 외국인 집단의 시선으로 바라본 서울의 일상과 역사의 현장이 담겨있다. 박물관 측이 확보한 프린스턴 신학교의 ‘마펫 한국 컬렉션’ 4460건 가운데 163건을 추린 것이다. 미국 북장로회 초기, 한국 선교를 위해 서울에 왔던 사무엘 A 마펫 선교사와 가족·동료들이 수집한 자료다.

1894년 이전 흥인지문에서 바라본 종로 거리. 서울역사박물관 제공

사진 가운데는 선교사들이 초기 정착한 현재 중구 정동 지역 풍경이 많다. 러시아공사관 전망탑에서 바라본 1892년 서울 전경은 정동~광화문~종로대로~동대문 일대를 파노라마로 조망한다.

원수부(元帥府)가 보이는 경운궁(덕수궁) 풍경이나 경운궁 남쪽(인화문 방향) 담장 공사 모습 등은 1896년 아관파천 후 고종이 궁궐을 정비하고 개혁을 도모하려는 상황을 보여준다. 당시 종로 거리에는 도로 폭 개정 명령(내부령)에 따라 철거될 임시 건물들이 늘어서 있다.

지금의 소공동 지역인 남별궁 일대 1894년 전후 모습이나 조선호텔에서 본 황궁우(원구단 부속 건물)는 대한제국의 상징으로 1897년 건립된 원구단이 일제강점기 호텔 신축으로 다시 헐리는 과정을 담고 있다.

1898년 9월17일 찍은 경운궁(덕수궁) 담장 공사 모습. 서울역사박물관 제공

성벽 철거 전 흥인지문, 궁장 훼철 전 경복궁 동십자각, 월대가 보이는 광화문 사진 등에는 도시 개조 사업 전 서울을 확인할 수 있다.

궁궐 앞에 가마가 서 있고, 인력거가 지금의 홍은동 옥천암의 보도각 백불(마애보살좌상)로 향하는 일상도 남아 있다. 한강 부근 용산에서 운행 중인 인차(人車) 철도, 청국 상인의 모습도 이색적이다.

1923년 이전 광화문과 월대 모습. 서울역사박물관 제공

1929년 이전 경복궁 담장과 붙어 있는 동십자각 모습. 서울역사박물관 제공

한국 근대사를 담은 사료도 주목된다. 1911년 데라우치(寺內正毅) 총독 암살 미수로 이른바 ‘105인 사건’을 날조해 기독교계 반일 세력을 제거하려던 1912년 공판 사진이다. 당시 3개월 동안 지속된 1심 과정에서 용수를 쓰고 결박돼 끌려가는 사람들이 사진에 찍혔다.

배후세력으로 지목돼 감시당했던 선교사들이 종로 경성지방법원 공판 참관을 위해 모여 뉴욕 헤럴드 특파원과 이야기를 나누기도 한다.

1912년 이른바 ‘105인 사건’의 공판을 위해 끌려가는 사람들 모습. 서울역사박물관 제공

1928년 세브란스병원 간호부양성소 교수진과 간호사들 모습. 서울역사박물관 제공

그동안 알려지지 않았던 여성 선교사들이나 선교사 2세들의 사진도 소개됐다. 가부장 사회였던 조선에서 여성 대상 활동은 선교의 매우 중요한 목표였다.

제중원 간호사 안나 제이콥슨, 세브란스병원 간호부양성소의 주축이었던 에스더 쉴즈 등의 의료·간호 선교사들과 정동여학당·정신여학교의 메리 헤이든, 수잔 도티, 캐서린 웜볼드 등 교육 선교사들이 주축이 됐다. 이들의 활동으로 신마리아, 김마리아, 김필례 등 근대 한국 여성들이 사회로 진출했다.

김용석 서울역사박물관장은 “선교사들에게 서울은 믿음을 전하는 현장이자 삶의 터전이었다”며 “당시 그들이 바라보았던 풍경과 삶을 통해 도시 서울의 역사를 입체적으로 느낄 기회가 되길 바란다”고 말했다.